运动传导通路—系统解剖(图文)

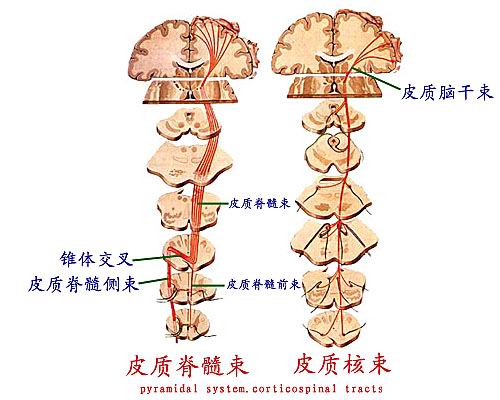

(一)锥体系

锥体系由上、下两级神经元组成。上运动神经元的胞体位于大脑皮质内,大量的神经元轴突组成了下行纤维束,这些纤维束在下行的过程中通过延髓锥体,故名为锥体束,其中下行至脊髓的纤维称皮质脊髓束,下行至脑干内止于躯体运动核的纤维称皮质核束。锥体系下运动神经元的胞体位于脑干和脊髓内,所发出的轴突分别参与脑神经和脊神经的组成。锥体系管理骨骼肌的随意运动。

1.皮质核束 主要由中央前回下部大脑皮质内的锥体细胞的轴突集合而成,即上运动神经元(含胞体和轴突),经内囊膝部下降至脑干,大部分纤维终止于双侧脑神经躯体运动核,但面神经核的下部(支配睑裂以下面肌的核群)和舌下神经核,只接受对侧皮质核束的纤维。脑神经运动核及其轴突组成脑神经的躯体运动纤维,即下运动神经元,支配眼外肌、咀嚼肌、面肌、舌肌和咽喉肌等。

脑神经或皮质核束损伤引起相应骨骼肌瘫痪,临床上分两种:①核上瘫,指由于上运动神经元损伤而引起的某些骨骼肌瘫痪。当一侧皮质束损伤,受双侧皮质核束控制的下运动神经元所支配的骨骼肌,不出现瘫痪。而面神经核下部和舌下神经核因只受对侧皮质核束控制,故其所支配骨骼肌出现瘫痪,表现为对侧睑裂以下的面肌和对侧的舌肌瘫痪。②核下瘫,指由脑神经运动核及其所发出的纤维损伤,导致所支配的同侧骨骼肌瘫痪。

2.皮质脊髓束 由中央前回上、中部和中央旁小叶前部的锥体细胞的轴突集合而成,下行经内囊后肢的前部、中脑的大脑脚、脑桥腹侧部,至延髓形成锥体。在锥体的下端大部分纤维左、右交叉,形成锥体交叉。交叉后的纤维沿脊髓侧索下降,称皮质脊髓侧束,纤维沿途止于脊髓各节的前角运动神经元(下运动神经元)。在延髓未交叉的纤维,沿同侧的前索下降称皮质脊髓前束,它逐渐交叉终于对侧脊髓颈、胸节段的前角运动神经元。由前角运动神经元发出的轴突随脊神经,分布于躯干、四肢骨骼肌。皮质脊髓前束中有少量纤维始终不交叉,终于同侧前角运动神经元,支配躯干肌。因此躯干肌受双侧皮质脊髓束支配。当一侧皮质脊髓束(上运动神经元)损伤时可引起对侧上、下肢瘫痪,但躯干肌(如呼吸肌)一般不瘫痪;脊髓前角运动神经元(下运动神经元)损伤时,则可引起同侧的上、下肢瘫痪。上、下运动神经元损害后的临床表现是不相同的:

上、下运动神经元损害后的临床表现比较症状与体征

| 体征 | 上运动神经元损害 | 下运动神经元损害 |

| 瘫痪特点 | 痉挛性瘫(硬瘫、中枢性瘫) | 弛缓性瘫(软瘫、周围性瘫) |

| 肌张力 | 增高 | 减低 |

| 腱反射 | 亢进 | 消失 |

| 病理反射 | 有(+) | 无(-) |

| 早期肌萎缩 | 不明显 | 明显 |

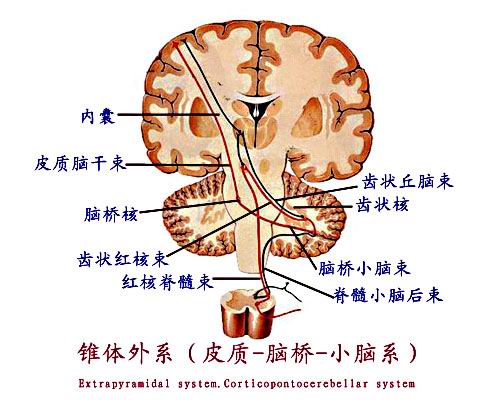

(二)锥体外系

锥体外系是指锥体系以外的影响和控制骨骼肌运动的一切传导路径。锥体外系的纤维起自大脑皮质,在下行过程中与纹状体、小脑、红核、黑质及网状结构等发生广泛联系,并经多次更换神经元后,最后到达脊髓前角或脑神经运动核。锥体外系的主要功能是调节肌张力,协调肌群的运动,以协助锥体系完成精细的随意运动。