骨和骨连结概述—系统解剖

(一)骨

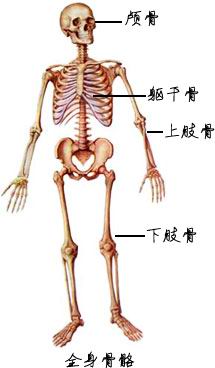

成人约有骨(bone)206块,约占体重的1/5。按其所在部位可分为躯干骨51块,颅骨23块,上肢骨64块,下肢骨62块四类,另有6块听小骨位于中耳内。

每块骨都是一个器官,具有一定的形态,具有丰富的血管、神经和淋巴管分布。骨由骨细胞、胶原纤维及骨基质所构成,外被以骨膜或软骨,内有骨髓。在活体,骨不断地进行新陈代谢,有其生长发育过程,并有修复和改建的能力,同时还有造血和储备钙与磷的作用。随着年龄的增长和活动状况的不断改变而发生变化,经常活动锻炼的人,骨发育坚实而粗壮;长期不活动的人,就会导致骨质疏松或细小。

1.骨的形态和分类 按照形态,骨可分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨四类。

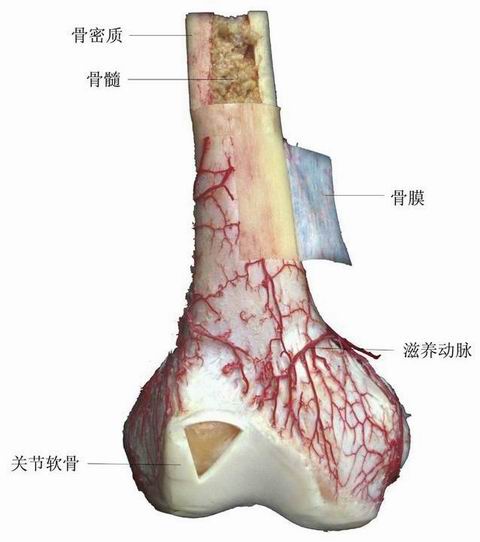

(1)长骨(long bone):呈长管状,多分布于四肢,如肱骨、股骨等,在运动中起杠杆作用。长骨可分一体两端。体又称骨干,位于中部,细长,内有较大的空腔称骨髓腔,容纳骨髓;体的一定部位有血管出入的孔称滋养孔。两端膨大称骺,具有光滑的关节面,面上附有一层关节软骨。骨干与骨骺相邻的部位称干骺端,幼年时保留一片骺软骨,通过骺软骨的软骨细胞分裂增殖和骨化,长骨不断增长。成年后,骺软骨骨化,骨干和骺融合为一体。

(2)短骨(short bone):形似立方体,多成群分布于承受压力较大、运动较复杂的部位,如腕骨、跗骨等。

(3)扁骨(flat bone):呈板状,主要构成体腔的壁,如颅腔的顶骨、胸腔的胸骨、盆腔的髋骨等,对腔内器官起保护作用。

(4)不规则骨(irregular bone):形状不规则,主要分布于躯干、颅底和面部,如躯干的椎骨、颅的上颌骨等。有些不规则骨内含有空腔,称含气骨,如上颌骨、额骨等,它们对发音起共鸣作用,同时可减轻颅骨的重量。

另外,在手、足和膝的肌腱或韧带内还有一种结节状的籽骨(sesamoid bone),形如豆状,运动时可改变力的方向,又可减少对肌腱的摩擦。

2.骨的构造 骨由骨质、骨膜和骨髓三部分构成,并有血管、神经分布。

(1)骨质(bone substance):是骨的主要成分,分为骨密质和骨松质。骨密质分布于骨的外表面及长骨的骨干,由紧密排列成层的骨板构成;致密坚硬,抗压性强。骨松质分布于长骨两端和其它骨的内部,由交错排列的骨小梁构成,其排列与压力或张力方向一致,疏松呈海绵状。

(2)骨膜(periostium):是一层致密结缔组织膜,呈淡红色,薄而坚韧,富有血管、神经和淋巴。除关节面外,覆盖于骨的表面。骨膜对骨的营养、生长和感觉具有重要作用。骨膜可分为内、外两层,外层致密并有许多胶原纤维束穿入骨质,使之固定于骨面;内层疏松含有大量的成骨细胞和破骨细胞,对骨的生长、再生、修复和愈合具有重要作用。因此,剥离骨膜后,骨不易修复而坏死。骨膜的神经末梢丰富,骨发生损伤和炎症时疼痛明显。衬覆于骨髓腔内面和松质间隙内的膜称为骨内膜,此膜较薄,含有成骨细胞和破骨细胞,也具有成骨和破骨的功能。

(3)骨髓(bone marrow):是充填于骨髓腔和骨松质内的软组织,成人总量约1500ml, 占体重的4.6%,可分为红骨髓和黄骨髓两种。胎儿和婴幼儿期的骨髓都是红骨髓,具有造血功能,因含有大量的发育阶段不同的红细胞而呈红色,人体内的红细胞和大部分白细胞均由红骨髓内的细胞分化产生,因此,它是重要的造血组织。随着年龄的增长,一般5—7岁时,长骨骨髓腔内的红骨髓逐渐被黄骨髓所代替,黄骨髓内含大量脂肪组织而呈黄色,已不具备造血功能,但当大量失血或重度贫血时,黄骨髓仍可能转化为红骨髓恢复造血功能。成人长骨两端的骺、短骨和不规则骨松质内的骨髓,终生都是红骨髓。临床疑有造血功能疾患时,常在髂骨或胸骨处抽取少量红骨髓进行检查来确定。

3.骨的化学成分和物理特性 成人骨质的化学成分主要由有机质和无机质组成。有机质约占1/3,主要由骨胶原纤维和粘多糖蛋白组成,作为成骨的支架,使骨具有韧性和弹性;无机质约占2/3,主要有磷酸钙[Ca3(PO4)2]和碳酸钙(CaCO3),使骨坚实有硬度。脱钙骨具有原骨形状,但柔软有弹性;煅烧骨具有原骨形状和硬度,但脆而易碎。一生中骨的无机质和有机质的比例随年龄的增长而发生变化。年幼者骨的有机质和无机质约各占一半,故弹性大、硬度小、易变形,在外力作用下不易骨折或折而不断;成年人的骨有机质和无机质的比例最为合适,约为3︰7,具有很大硬度和一定弹性,也较坚韧;老年人的骨无机质比例更大,脆性较大易发生骨折。

(二)骨连结

骨与骨之间的连结装置称骨连结(articulation)。按照骨连结的方式和机能不同,可分为直接连结和间接连结二种。

1.直接连结 骨与骨之间借致密结缔组织、软骨或骨直接相连,其间没有腔隙。这类连结,运动性能很小或完全不能运动。

(1)纤维连结(fibroue joints):骨与骨之间借致密结缔组织直接相连称纤维连结。若两骨间隙很窄,则借薄层致密结缔组织直接相连,如颅骨间的缝,几乎不能活动;若两骨间隙较宽,则连结两骨的致密结缔组织较长称韧带连结,如椎骨棘突之间的韧带,可有较小的活动

(2)软骨连结(cartilaginous joints):骨与骨之间借软骨组织直接相连称软骨连结,多见于幼年时期。随着年龄的增长,到一定年龄有些软骨组织发生骨化,骨与骨之间融合在一起,软骨连结则转变成骨性结合(synostosis),如骶椎之间的骨性融合、颅骨缝的骨化等。

2.间接连结 又称滑膜关节(synovial joint),简称关节(joint),骨与骨之间借膜性的结缔组织囊互相连结而成。囊内有腔隙,这类连结,具有较大的活动性,它是骨连结的高级分化形式,也是连接的主要方式。

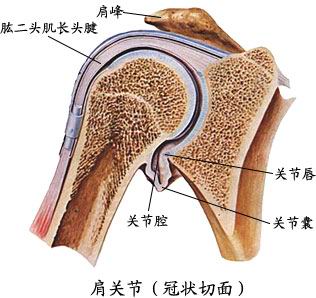

(1)关节的基本结构:关节的基本结构包括关节面、关节囊和关节腔。

关节面(articular surface)是构成关节各骨的相对面,其形态常为一凸一凹,分别构成关节头和关节窝。关节面无骨膜,覆盖一层透明软骨称关节软骨,其表面光滑,有弹性,可减少运动时的摩擦,并有缓冲作用。

关节囊(articular capsule)为包饶关节周围的结缔组织膜囊,分为内、外两层。外层为纤维层,由致密结缔组织构成,厚而坚韧,两端附着于关节面周缘,并与骨膜相延续。内层为滑膜层,由疏松结缔组织构成,薄而柔软,内面光滑,有丰富的血管网,可分泌滑液,两端附着于关节软骨周缘。滑膜内衬于纤维层内面及关节内除软骨以外的结构。具有减少摩擦和营养作用。

关节腔(articular cavity)是由关节软骨与滑膜围成的密闭腔隙,在正常状态下,内含少量滑液,有润滑关节、减少摩擦的作用。关节腔内为负压,对维持关节稳定有一定的作用。

(2)关节的辅助结构:有些关节除具备上述基本结构外,还有一些辅助结构,以增加关节的稳固性和灵活性。

韧带(ligaments)是连于两骨间的致密结缔组织束,分囊内韧带和囊外韧带。囊内韧带位于关节囊内,有滑膜包绕,如膝关节内的交叉韧带;囊外韧带位于关节囊外,有的是囊的局部纤维增厚而成,如髋关节的髂股韧带,有的独立于关节囊以外,不与囊相连,如膝关节的腓侧副韧带,有的是关节周围肌腱的延续,如髌韧带。对关节起加固和限制其过度活动作用。

关节盘(articular disc)是垫于两骨关节面之间的纤维软骨板,中央稍薄,周缘略厚并附着于关节囊内面,它把关节腔分为两个腔,使两骨关节面更为合适,并增加了运动形式和范围。关节盘既增加了关节的稳固性和灵活性,又减少了冲击和震荡。膝关节的关节盘呈半月形称关节半月板。

关节唇(articular labrun)是附着于关节窝周缘的纤维软骨环,可加深关节窝,增大关节面,增加关节的稳固性。

(3)关节的运动形式:关节的运动一般都是围绕一定的轴而运动,围绕某一运动轴可产生两种方向相反的运动形式。根据运动轴的方位不同,关节的运动形式可分为四组:

屈和伸:是围绕冠状轴进行的运动。运动时相关节的两骨互相靠拢为屈,反之为伸。

内收和外展:是围绕矢状轴进行的运动。骨向正中矢状面靠拢为内收,反之为外展。

旋转:是围绕垂直轴进行的运动。骨的前面转向内侧称旋内,反之称旋外。在前臂则称旋前和旋后,手背转向前方称旋前,反之成旋后。

环转:骨的近端在原位转动,远端作圆周运动,整个骨的运动轨迹是一圆锥形。这实际上是矢状轴和冠状轴连续变换,屈、收、伸、展四种形式不断转换的连续动作。